目前,我省冬季供热改革正在推行,逐步取缔按面积计费方式,施行按热计量收费的办法。但对“热量”的测算,什么才是标准呢?省计量所经过两年多的努力,让这一问题得以解决

本报5月28日讯 (记者岳晋峰)目前,我国正在推进供热体制改革,旨在节能降耗。但劣质的热量表充斥着市场,为供热改革设置障碍。寻找原因,其中之一便是监管部门都拿不出准确的检测设备。昨天,一套我省自主研制的检测装置正式使用,可以检测DN32-DN200口径的热能表,填补了国内DN80口径以上热能表无检测校准装置的空白,也为热量表生产企业设定了更高的 “准入”门槛。

供热体制改革受到党中央和国务院的重视。一组统计数据显示,我国目前建筑能源的消耗量约占全国商品能源消耗总量的25%,我国北方供热采暖能源消耗量又约占建筑能源消耗总量的50%。供热体制改革,是节能减排的重点领域,而供热计量则是节能减排的“眼睛”,通过可以“看到的”检测和控制手段,使热能的利用率提高10%~15%。

既有建筑约4.4亿平方米,120天左右的供暖期,尤其是机关办公建筑是普通住宅能耗的4.5倍,让山西无法逃脱在供暖方面节能降耗的重任。对此,省委、省政府高度重视。从2010年开始,我省要求所有新竣工交付使用和完成节能改造的项目,全部取消按面积收费,一律实现按热计量收费。对2007年10月至2009年年底竣工交付使用的建筑和完成节能改造的既有建筑,到2012年全部实现按热计量收费。除民用之外,工业、商业领域热能计量也要逐步推开。

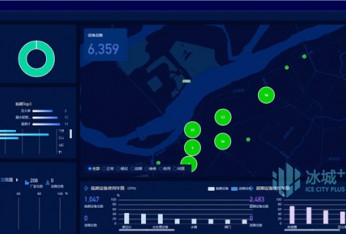

伴随着节能减排政策的强制化、供热体制改革的不断深入、供热技术的加速发展、热量结算手段的多样化,大口径热量表的安装使用正在大量增加,热量表也正在成为水表、电表、煤气表之后的第四个家庭计费用表。预计我省从2011年开始热量表的检定量每年大约有20万只~30万只。但受检测技术的限制,大口径热量表的量值保证问题成了一个全国性难题,造成热量表产品质量参差不齐,严重干扰到供热计量。

大口径热量表是决定供热体制改革能否顺利推进的关键因素。在省政府及省质监局的支持下,省计量所于2007年开始积极筹建山西省大口径热量表实验室,进行科研攻关。此次研发的装置已顺利通过国家相关专家的现场考核和性能测试,可以开展检测项目48种372个参数,覆盖了热量表全项目的检测,基本满足了全省供热体制改革的需要。