供热计量在国内建筑业界是有着正能量却略带暧昧的话题。在国家推动绿色建筑和建筑节能的大背景下,供热计量该起到什么作用、扮演何种角色,业界从不乏争论甚至争吵。虽然有知名学者怒其不争地喊出“搞供热计量不如先把(管道)跑冒滴漏解决好”等论调,但大多数业界人士仍然认同:供热计量是功德无量的大事业,而搞好是大前提。

供热计量的正反面

供热计量怎么好?任何理论都不如数据更具说服力。多年前,甘肃省兰州市榆中县在建筑节能改造后实施供热计量收费。所参与的南关小区和西关三区此前供暖季每平方米耗热量分别为33.52和27.73瓦,改造后二者降至27.22和22.78瓦,降幅18.8%和17.86%。当地领导满意这一结果,并相信通过加强引导和调试,有望取得更好效果。

中国采暖区域广阔,供热计量改革进度参差不齐。但东部沿海城市青岛,当地供热协会总工程师刘振提出观点:供热计量的进程和效果与地域气候无干、与经济发达与否无干,更大程度上取决于执行主体的行为以及技术路线和政策。我国能源及环境状况严峻,有限能源的无节制消耗及粗放式管理必然导致能源危机和环境恶化。他说:“供热计量改革是重要举措,特别是热计量收费利国、利企、利民,应积极推进、稳妥实施。”

供热计量怎么搞?哪种形式最科学合理、最得人心?从最初由国外引进原汁原味的热量表法,到后续出现的温度法和通断时间面积法,业界众说纷纭。但是,无休止的争论并未能阻挡供热计量装置大面积铺开。在很多城市,不但新建住宅要安装供热计量装置早已是强制性规定,大量既有建筑热计量改造也搭上“顺风车”,效果却不一而同。

与前述项目大受褒奖相悖,两年前加装热量表的天津市北辰区秋瑞家园则略显尴尬。这个落成于2006年的小区直到上一供暖季结束,所有热表依旧懒洋洋地摆着。

“装完便没人提,也没消息说何时启用。”小区业主赵林(化名)对《中国建设报·建筑电气》表示。他认为这属于公共资源闲置。作为建筑从业者,赵林尤其观察并与同行交流了供热计量在各项目的表现,“我了解近几年装热量表的小区不少,启用或反响好的有限。”

去年4月,住房和城乡建设部曾组织对北方采暖地区供热计量工作专项督察。结果显示,已安装供热计量装置却未实现收费的面积约5.1亿平方米,占全部装置安装面积15亿平方米的34%,浪费程度可见一斑。

技术路线的问号

目前,市面上并行存在热表法、通断时间面积法等多种计量方法。据赵林观察,热表法占有绝对比例。他认为除了执行不力,“用户抵制情绪及供暖企业‘难言之隐’都是软肋。遗憾的是,政府搞改造的钱都花了。”针对供热计量装置缘何成摆设这一疑问,采访中不少专家都讳莫如深。

这种问题或可求证于数据。刘振提供了某小区实际供热计量的统计数据:以热表法为例,用户受“位置热差”影响,顶楼耗热量比中间户耗热量高3.88倍,边户耗热量比中间户耗热量高2.57倍。受“户间传热”影响,不少边户家中室温只有14 16℃,舒适度严重下降,而耗热量却高出过半。

“这意味着因外墙和间墙大量传热,你家每年可能比邻居多掏几百块钱,却没人家暖和,怎能服众?”刘振说,“‘位置热差’和‘户间传热’是长久以来困扰国内外供热计量的重大难题,也是我国实施热改的拦路虎。”

供热计量在中国推行已有十余年,市场做得到底好不好,除了各地外交辞令式的汇报,其中酸楚与苦乐不一业界尽知。和刘振相仿,采访中不少专家提到“缺少科学的热计量方法及正确的技术路线是关键”。对此,中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿曾直言不讳,“我国热改的技术路线存在问题,一户一表的既定方针不能调动用户与供热部门的积极性。”

在技术存疑的情况下,行政性推动已带来连锁反应。鉴于主管部门笃定供热计量事业及“诱人的市场空间”,地方政府倾力推动、收获荣誉政绩的背后,还有疑问、怨言甚至部分供热企业委曲求全——为让民众最大限度配合计量工作,有些地方实行“多退少不补”的收费政策,即采取供热计量之后的费用如若超过按照传统方式收费则无需补交;如果费用少于从前,由供热企业将差额如数退还。

如此“人性化”的政策令供热企业蒙亏,却纵容了荒谬的浪费——不少人一边开大暖气,一边大肆开窗通风。在他们眼中,“多退少不补”俨然挥霍的王牌。此前各方期待通过供热计量规范用户行为、进而降低建筑能耗的美丽设想刹那间沦为笑谈。

“据传国内推行供热计量最初是某位领导在国外受到触动。”中国建筑科学研究院一位不愿具名的专家坚决反对技术“拿来主义”:那有大量单体建筑,用热量表简单、奏效且实用,技术路线成熟清晰。但中国行不通,“国情差异大,咱有多少人住独栋(别墅)?”

新技术初试身手

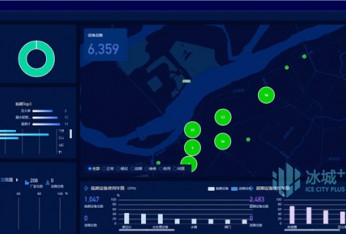

业界对供热计量的褒贬越发胶着。此刻,青岛供热协会推出了主持研发的“室内外温差热计量分摊方法及控制系统(简称温差法系统)”。这一系统和既往分摊模式从形制上无过多差别,亦是通过安装在用户和楼宇的设备,将参数采集汇总到控制中心,以供热面积和室内外温差作为结算依据,通过运算“公式”处理并最终计算出用户所获取的热量以及应付费用。但与其他供热计量系统相比,温差法系统最独特之处在其设计理念——无论用户处在楼栋什么位置,只要供热面积、室内温度一致,那么理论上费用则相同。

“温差法还创新性地引入室外温度。所有热计量参数均为实测,不受任何人为影响。”在此方法通过供热专家技术评估并得到充分肯定后,青岛供热协会理事长张志武对前景充满期待。乐观的是,这套系统业已获得当地的初步认可。“从主观角度看,如果温差法能经得起几个供暖季考验,那会比以往所有方式都成功。”作为示范项目,青岛泰能热力集团管理的胜利花园能源管理“中枢”——换热站站长朱爱新凭借经验,对刚刚结束的供暖季作出判断。他的说法还代表了不少用户的期许。有居民认为:“若能实现‘温度舒适,费用降低’,靠山墙或顶楼的住户将更易接受。”

温差法系统除了可为新建项目提供更可靠、更易被用户和企业所接受的供热计量解决方案之外,其更大功用还在于盘活安装有计量装置却“沉睡”以及所有已实施供热计量收费却不甚理想的既有项目——通过这套“公式”,对现有各种热计量方法进行修正和完善,使其热量分摊和热费结算更趋公平、准确,无形中节省巨额热表法二次改造费用,意义重大。

“单纯加装‘公式’价格很低。”刘振不避谈成本,“我曾经和住房城乡建设部相关负责人讲过,每平方米差不多五块钱。可他觉得即便翻倍也不多,‘按十块钱算吧’。”他亦不讳忌对市场的期盼:若能获各方认可,市场空间巨大。“即便是新建项目,相比常规热量表系统也有价格优势。”刘振说。

愿受多方支持与检验

温差法系统算不得尖端科技,但它因抓住分户热计量的关键问题且具有一定创造性而获国家专利。对刘振等人来说,这是巨大鼓舞和肯定。虽然推广工作面临挑战,但刘振表示,愿接受业界内外对技术和实践的检验。

相比而言,技术考量更为具象。青岛理工大学环境与市政工程学院副院长周恩泽告诉《中国建设报·建筑电气》,温差法符合业界此前推广温度法的基本原理,并对后者作出补充和提升。尤其将室外温度引入具有价值,使理论结果更趋公平。但他提到,影响室外温度的因素包括位置、风速、围护结构等,如何准确测量值得探讨。周恩泽还认为,自然热量的处理也是温差法系统成功与否之关键。所谓自然热量,即由太阳辐射、家用电器设备等产生可使室内温度升高的免费热量。“如果能把室温变化模式分析透彻,有效屏蔽自由热量且室外温度采集科学,全面推广从理论层面行得通。”周恩泽说。

对此,刘振表示室外温度测量装置完全按气象测量技术要求、安装在背阴处的百叶保护箱内。经过三年实际运行效果良好,在热计量热量分摊、供热节能运行中发挥了作用。同时,温差法系统通过智能判断及处理解决了自然热量包括开窗放热、空调升温等对热量分摊的影响。“我匪夷所思的是为什么用温差作为计费参数鲜有提及?”他认为室外温度是影响室内温度、温差及耗热量的关键因素,丢掉势必造成热量分摊的不合理、不准确。

相比于技术难题,业内专家预示新技术推广的最大阻力还是源于人为壁垒。虽然住房城乡建设部多年来高度重视供热计量工作,三令五申要求各地方取消“面积封顶”、“废除多退少不补”等不合理收费政策,但有些地方却孳生了寻租空间,通过行政干预、市场垄断等方式,将诸多供热计量方法排挤在外,甚至建立了剥夺企业热表选型、选购权力的“独立王国”。供热计量沦为部分职能部门和企业携手牟利的招牌。

“表面上,(住房城乡建设部)检查组到地方都会得到回应,称完全放开并高度实现市场化,而实际不是那么回事。”前述不具名的中国建筑科学研究院专家表示,好产品没关系进不去市场,粗制滥造的设备却有条件遍地开花,对供热计量工作绝非好事。确保热计量改革可持续发展,必须保证“四大要素”——国家政策是基础、热企效益是动力、百姓认同是关键、厂家技术是保障。只要上下同心协力,供热计量改革及科学收费可早日实现。来源:中国建设报